人権

2025年04月23日

2023年よりLivelyのアドバイザーとして伴走する国際弁護士・小林美奈さんは、「ビジネスと人権」分野での活動に注力されています。今回は小林さんのこれまでの歩みを振り返りながら、Livelyと共に実現したい未来についてお話を伺いました。

小林 美奈

(こばやし みな)

弁護士(弁護士法人ANSWERZ)、ニューヨーク州弁護士

学生時代は国際人権と開発について学び、現在は弁護士として、ビジネスと人権、サステナビリティ法務、DE&I推進などに従事。「将来世代によりよい地球と社会を手渡したい」という想いを一緒に実現したいと思い、2023年にLivelyにジョイン。

日常生活ではコンポスト生活3年目。環境問題・社会課題は、小さな日々の実践と地球規模の取組みの両面が重要で、そんなアプローチを取っていきたいと考えている。

群馬県の田舎で生まれ、のんびりした平和な環境で育ちました。当時はインターネットもまだ普及していない時代だったので、外の世界に触れる機会は年に一度の国内家族旅行をする時くらいでした。将来の夢は「小学校の先生になること」で、弁護士という仕事は頭になかったですね。

私の閉じられた世界がひらいたきっかけは、高校生の頃にテレビで緒方貞子さんを見たことでした。UNHCR(国連高等難民弁務官事務所)のトップとして紛争地域を訪れ、瓦礫の中をヘルメットや防弾チョッキを身につけて一軍を率いている……そんな彼女の姿を見て「こういう世界があるんだ」と知ったことが、今に繋がる原体験となっています。それ以降、国際社会に興味を持ち、国際関係を学ぶ大学へと進学しました。

世界には平和とはかけ離れた地域があるという衝撃が大きかったことはもちろんあるのですが、自分自身、なぜ緒方さんの姿がここまで心の中に残っているのか不思議に思っていました。もしかしたら、緒方さんが「女性」であることも潜在的に影響していたのかもしれません。

私は今、ジェンダー問題にも興味を持っていますが、「男性は外で働き、女性は家で家事をすべき」などの固定観念を考える際、よく「ロールモデル」についての話がでてきます。子どもの頃の私が緒方さんの姿を見た時のように「憧れの姿に自分を重ねられる」経験の有無は、未来に大きな影響を与えますね。今回のインタビューを通じて、改めて緒方さんというロールモデルがいてくれたことのありがたさを感じました。

初めての海外旅行は大学1年生の夏休みです。友達と一緒にトルコへ行きました。英語や世界史の授業が好きで、資料集に載っていたモスクを実際に見たいと思ったから……という、今思えば真面目すぎる理由で行先を決めました。

トルコを訪れた時、毎日観光のために旧市街と新市街を繋ぐ道を通っていたのですが、建物と建物の間で、おじいちゃんと孫がチャイを飲んでいる場所があることに気づきました。しばらくすると「ちょっと寄っていきなよ」と話しかけられるようになり、私と友達は毎日そこでチャイをいただきながらお話をするようになりました。短い旅ではありましたが、現地の人と触れあうことの楽しさを知りました。

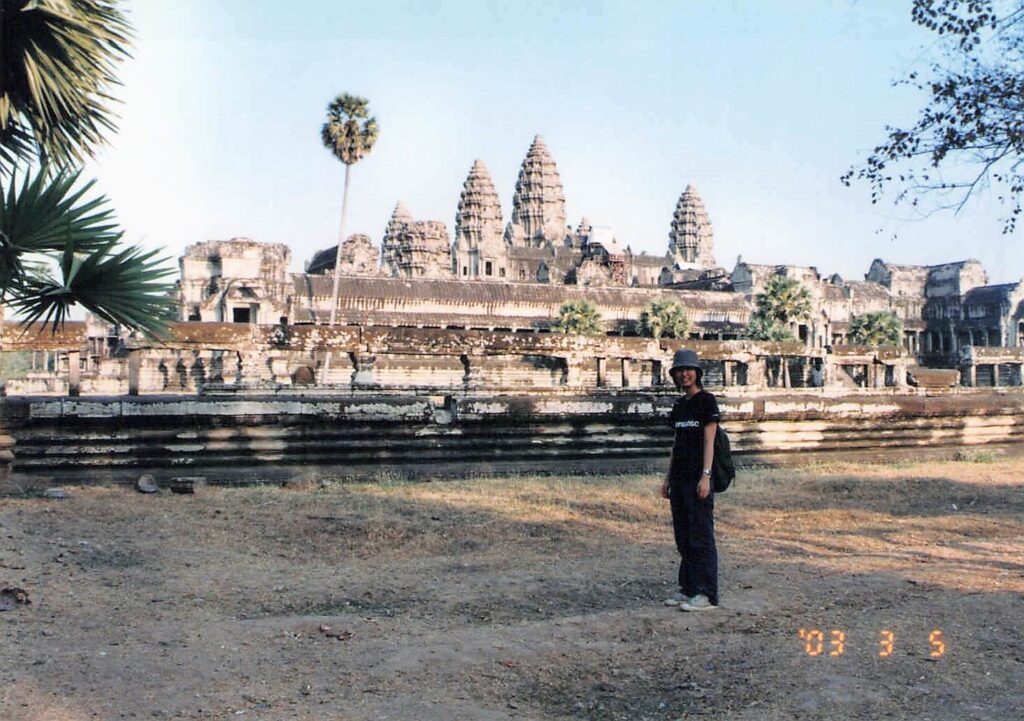

トルコと同じく遺跡などを見たいという理由で訪れた旅でしたが、観光地には3歳くらいの子どもが観光客向けに絵ハガキを売っていたり、遺跡の中で10歳くらいの子どもが「ガイドをやってあげるよ」とお金を請求してきたり――今でこそ問題視されるようになった児童労働の光景を目の当たりにしました。友達と「今ここにいる子どもたちはお金を必要としているけれど、長期的に考えるとお金をあげることは良くないんじゃないか……」と話して悩んだ記憶があります。

いえ、大学生の頃は、国際人権には興味はありましたが、弁護士になることはまったく考えておらず、漠然と国際機関で働きたいと考えていました。転機となったのは、大学を卒業するタイミングでロースクール制度ができたことです。法曹の世界への間口が広がったと聞き、資格があると将来の可能性が広がるのではと考え、司法試験を受けて今に至ります。

まずは、弁護士として企業法務の仕事を始めました。当時は企業法務の文脈で人権が語られることはほぼなかったので、仕事をしながら自身のライフワークとして人権問題に向き合っていました。

2012年に一度弁護士を辞め、ワシントン大学ロースクールへ留学し、SDGsの前身であるMDGsや国際人権、開発問題を学びました。クラスメイトにはアフガニスタンやインドネシアなどイスラム教が多数派の国出身の女性もおり、そこからジェンダー問題への関心も高まりました。インドネシアの若年女性の妊娠出産の問題についてのプロジェクトにも関与しました。

留学後は帰国し、再度弁護士として働き始めました。業務分野などに大きな変化はありませんでしたが、以前に増してライフワークとしての活動に積極的に取り組むようになりました。

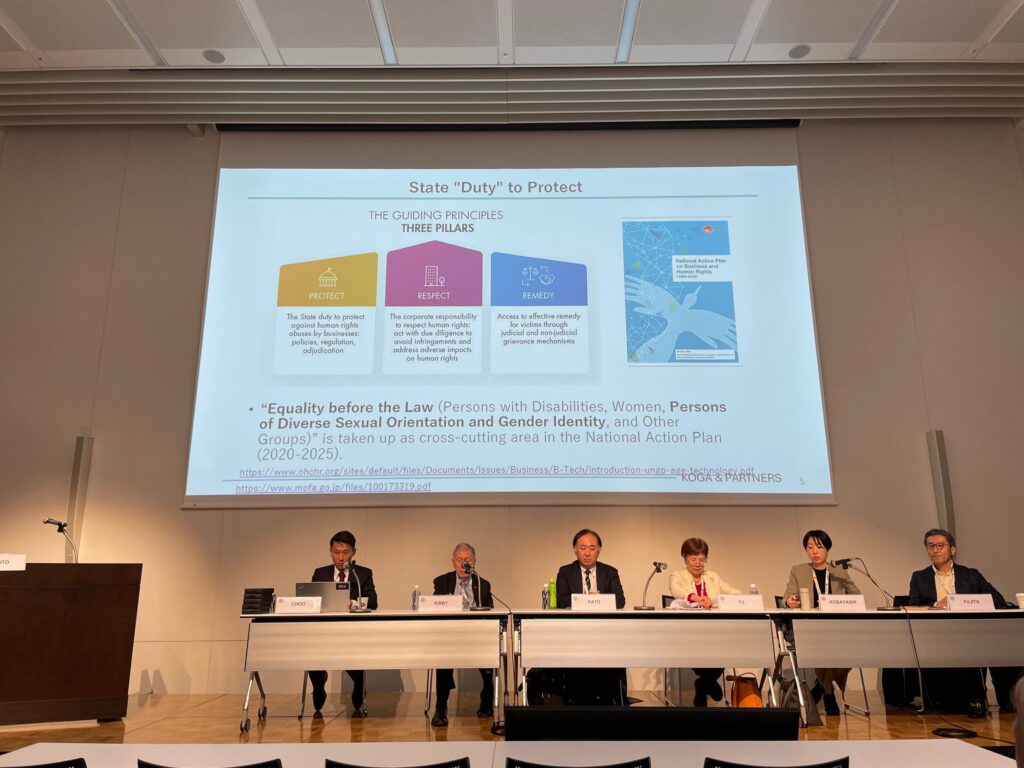

特に、2011年に国連で「ビジネスと人権に関する指導原則」が採択されてからは、グローバルではビジネスにおいて人権を尊重することへの関心が高まりました。日本国内では、SDGsやESGの潮流に続いて、「ビジネスと人権」が注目されるようになったように感じます。

インタビュー後編では、国際弁護士としての歩み、Livelyとの関わりについてお話いただきます。

続きはこちらからご覧ください。

西 涼子/ライター